Apprentissage de l’élève

Je vais :

- rédiger une histoire à propos de l’importance de l’eau dans la vie autochtone

- expliquer pourquoi l’eau n’aurait pas fait partie d’un accord dans les traités de paix et d’amitié

- faire un jeu de rôle portant sur les pours et les contres de construire un barrage dans une communauté

- illustrer une histoire portant sur Keluwoskap

- examiner les causes de décisions prises relatives au développement des cours d’eau et leurs effets sur l’environnement

L’importance de l’eau

L’eau est l’un des éléments sacrés dans les cultures autochtones. On l’a toujours vu comme un élément qui doit être partagé mais qu’on ne peut pas posséder. Les drapeaux Wolastoqey et Pescomody montrent l’importance qu’elle a même de nos jours.

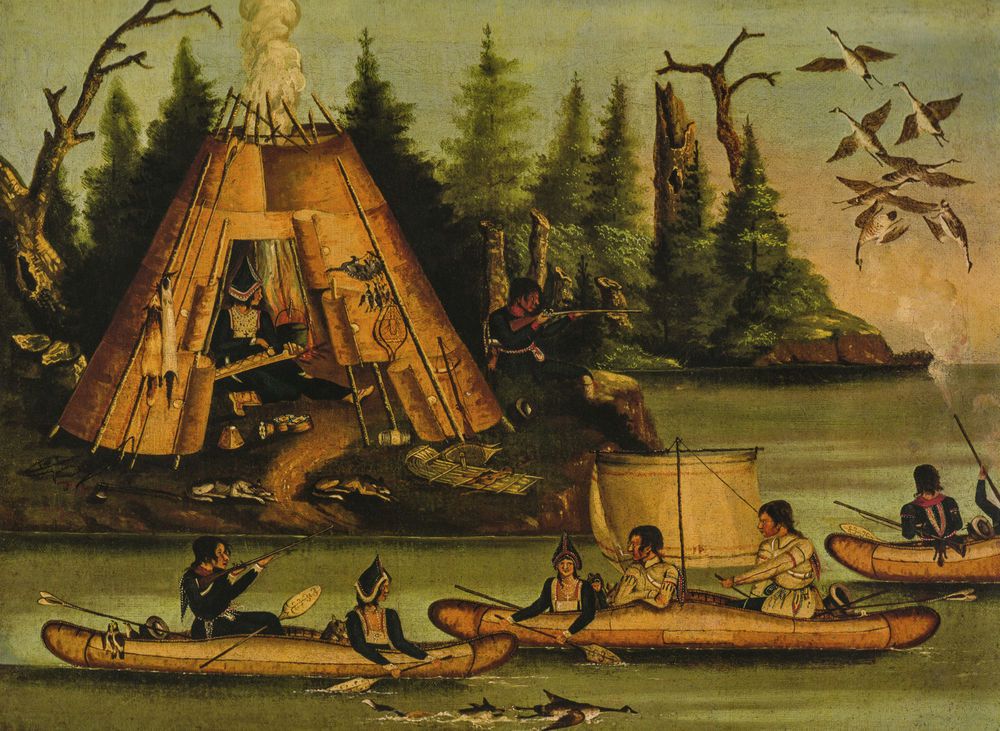

Dans les forêts souvent profondes qui forment le Nouveau-Brunswick, l’eau servait d’autoroute pour les peuples autochtones. Tous devaient développer un grand talent pour la navigation lorsqu’ils voyageaient en canoë par-dessus des rochers sur des rivières aux cours rapides ou en affrontant les vents lorsqu’ils étaient en mer.

Reconnaissant l’importance et la générosité de notre Mère, Terre, les peuples autochtones traitaient l’eau avec une grande révérence. Près de l’eau, on trouvait les animaux qu’on pouvait attraper pour fabriquer des vêtements, des outils, des parures, et aussi pour la nourriture. La forêt et les plantes qui, elles aussi, dépendaient de l’eau offraient la nourriture, un abri, la chaleur et les remèdes pour les maladies.

L’eau avait de multiples fonctions.

On l’utilisait pour le transport, pour les remèdes, dans les cérémonies, pour se baigner, pour faire la cuisine et pour se divertir. Elle offrait aussi une façon d’assouplir le bois et donc de construire des toboggans, des canoës, des raquettes et des paniers, et aidait aussi à rendre le cuir souple pour les vêtements. Les femmes utilisaient l’eau pour ramollir les piquants de porcs-épics afin de décorer les vêtements, les bourses et les carquois. Les symboles dont étaient munis ces objets étaient d’importants symboles pour démontrer des aspects de la culture.

En les immergeant dans l’eau, on pouvait plier des minces bandes de bois sans les briser. Une fois que le bois pour fabriquer le cadre d’une raquette avait été plié pour former une bonne courbe, on attachait les morceaux ensemble avec des racines d’épinette ou du cuir cru. On avait besoin de l’eau pour la mélanger avec des herbes comme le thé du Labrador, le cèdre, la bardane et le thé des bois afin de produire un liquide qui servait de remède.

Les Mi’kmaq, Pescomody et Wolastoqewiyik considéraient l’eau comme un élément vivant et vital de leur environnement. Elle formait un réseau de transport que les gens pouvaient utiliser lorsqu’ils suivaient le cours des saisons et changeaient fréquemment leur lieu d’habitation. Les autochtones chassaient surtout en hiver pour profiter de l’abri qu’offrait la forêt, alors qu’en été ils pêchaient le long de la côte. Ils connaissaient de nombreuses façons de chasser et de pêcher, variant leurs méthodes selon les saisons et les habitudes des oiseaux, des animaux et des poissons et utilisaient souvent l’eau afin de le faire avec succès. Les saumons et les truites s’attrapaient à la lance, la nuit à la lumière des torches, dans les étangs où ils se reposaient après avoir sauté des chutes. Pour les esturgeons et les achigans, on utilisait des harpons et des lances qu’on jetait des bords d’un canot alors qu’ils tournaient dans l’auréole de lumière prodiguée par les torches. Quant aux anguilles, on plaçait un petit sac dans l’ouverture d’une clôture en bois érigée au plus étroit de la rivière. En hiver, les autochtones gardaient l’œil ouvert pour voir les traces de l’haleine d’ours dans les creux des arbres, puis grimpaient les arbres pour les attaquer avec leurs lances. On chassait les castors en défonçant leurs huttes et les attrapant avec des lances lorsqu’ils fuyaient. Pour attraper les orignaux, on leur tendait une embuscade ou on les poursuivait avec des chiens à travers la neige profonde jusqu’à ce qu’ils soient épuisés. Les peuples autochtones connaissaient un appel pour chaque animal – un grognement pour un cerf; un sifflement pour un castor. Plusieurs des histoires orales et des histoires sacrées qu’on raconte en font foi.

Bien que l’accès à l’eau soit un élément vital à la protection des modes de vie autochtones, l’accès à l’eau et à son utilisation n’a jamais été négocié lors de la signature des Traités de paix et d’amitié.