Apprentissage de l’élève

Je vais :

- Examiner des photos et lire des textes historiques afin de donner plusieurs exemples de comment le commerce entre les peuples autochtones et les nouveaux colons a changé leur mode de vie (Activité 1)

- Articuler comment on donnait une valeur aux biens avant l’émergence d’une économie monétaire (Activité 2)

- Ajuster des planifications de résolution de problèmes afin d’adresser des circonstances changeantes, et identifier ce qui rend un commerce sain

- Comprendre les raisons qui expliquent les guerres, la diplomatie, et les traités (Activité 1)

- Entreprendre une recherche sur les différences d’opinions entre peuples autochtones et les Européens concernant la valeur des produits autochtones et le temps nécessaire à leur fabrication (Activité 2)

- Avec initiative, débrouillardise, et persévérance, transformer des idées en actions, en produits, et en services en menant un sondage qui compare les besoins quotidiens pour certains produits dans le passé et aujourd’hui (Activité 3)

- Examiner les systèmes politiques pour comprendre leur influence sur le fait que même si les traités ont été rédigés pour établir la paix entre les chefs d’implantations anglaises et les chefs de peuples autochtones, les traités n’incluaient pas de transfert de territoires (Activité 3)

Cette leçon se concentre sur quelques-unes des questions économiques soulevées par la décision de colonisateurs européens de s’établir sur des terres que les peuples autochtones utilisaient de manière saisonnière. Bien que l’on traite du sujet de l’établissement de réserves lors d’une autre année scolaire, il est important que les élèves comprennent comment le mode de vie autochtone a été entièrement bouleversé à l’arrivée de colonisateurs permanents. La vie autochtone se basait sur le lieu; tout était lié, et ces relations créaient des responsabilités.

Les Européens ont débarqué en Amérique du Nord avec une conception différente de la propriété : la possession privée de terres sous l’autorité de la Couronne. Il était coutumier parmi les sociétés européennes qu’une personne ait un titre foncier à une terre – y compris ses sols et ses pierres. Ils érigeaient des structures permanentes sur ces terres; ils en défrichaient les arbres et y cultivaient leurs récoltes, utilisant les mêmes champs année après année. Si un colonisateur possédait le titre foncier d’une parcelle donnée, il pouvait en exclure les autres personnes. Cette idée était tout aussi difficile à comprendre pour les peuples autochtones que le mode de vie autochtone l’était pour les Européens.

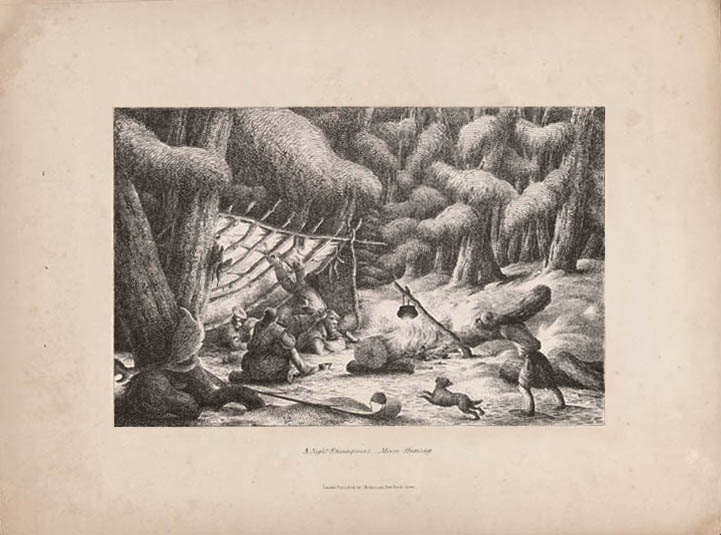

Avec l’arrivée de colonisateurs français et anglais et leurs armées respectives, les relations avec les peuples autochtones sont devenues confuses et souvent mal comprises. La France et la Grande-Bretagne voulaient toutes deux que les peuples autochtones s’engagent militairement de leur côté. Au début, les relations entre les peuples autochtones et les colons français, appelés Acadiens, étaient relativement harmonieuses. Bien que les Wabanaki n’aient jamais été consultés et qu’aucune terre ne leur ait été enlevée, l’Acadie a été cédée à l’Angleterre par le traité d’Utrecht en 1713. Les Wolastoqewiyik (qui avaient une population d’environ 2 000 à cette époque) et les Mi’kmaq (environ 3 000) ont alors interprété l’établissement d’Halifax, avec sa garnison militaire, comme le fer-de-lance d’une colonisation britannique, menaçant leur occupation continue de leurs terres. Des escarmouches avec les Anglais en ont résulté. En 1749, à Halifax, le gouverneur Cornwallis a émis sa proclamation maintenant notoire d’octobre 1749, donnant l’ordre aux sujets britanniques de « contrarier, détruire, prendre ou détruire, les sauvages communément appelés Micmacks, où qu’ils se trouvent ». Il renchérit en promettant une récompense pour tout Mi’kmaw capturé ou tué, « à être payé si on produit un tel sauvage capturé ou son scalp (telle qu’est la coutume d’Amérique) ». On réfère parfois à ces évènements sous le nom de Guerre Anglo-Mi’kmaq. Il n’est pas étonnant qu’on ait vu récemment une telle concertation d’efforts pour voir déboulonner la statue d’Edward Cornwallis à Halifax (N.-É.).

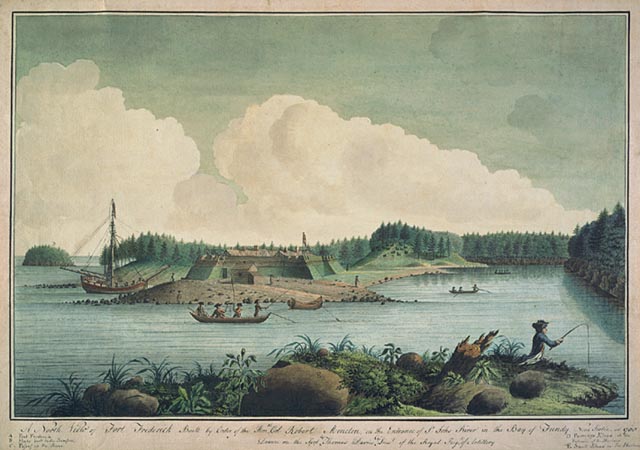

La Déportation des Acadiens en 1755 a eu des effets immédiats sur les peuples autochtones des Maritimes. Les fermiers acadiens leur avaient fourni une grande partie de leur nourriture et l’armée française leur livrait la poudre et les balles dont ils avaient besoin pour la chasse. Les Wolastoqewiyik de ce qui est maintenant le Nouveau-Brunswick et les Pescomody ont été les premiers à faire la paix. Ils ont envoyé Mitchell Neptune, chef des Pescomody, et Ballomy Glode des Wolastoqewiyik, qui sont arrivés à Halifax en 1760. Les deux côtés étaient impatients de conclure une paix, car tous deux rencontraient de sérieuses difficultés. Les Anglais voulaient la paix pour qu’ils puissent étendre leur occupation de la région. Les Wolastoqewiyik voulaient la paix à cause de leur dépendance des produits européens, pour qu’ils puissent rouvrir des relations commerciales grâce à la traite des fourrures. Le traité de 1760 rétablissait le traité de 1726. Mais l’aspect le plus important de la nouvelle entente était la création d’une relation commerciale entre commerçants britanniques et négociants Wolastoqewiyik. Avec cette clause, les Wolastoqewiyik et les Pescomody s’engageaient à ne pas commercer avec les Français. Pour s’assurer que de tels échanges n’aient pas lieu, les Britanniques ont convenu d’établir une maison de troc à Fort Frederick (Saint-Jean). Le traité, daté du 23 février 1760, ne comprenait aucune cession de territoire. Plus tard en 1760 et en 1761, des délégations Mi’kmaw venant de Richibucto, Shédiac, Miramichi et Pokemouche, ainsi que de plusieurs villages de la Nouvelle-Écosse, ont aussi signé le même traité.

Étant donné que l’enjeu essentiel était les relations commerciales, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse (le Nouveau-Brunswick n’existait pas encore) a établi des maisons de troc sous autorité gouvernementale avec des prix fixes. Ici, les Wolastoqewiyik, Pescomody, et Mi’kmaq pouvaient échanger leurs fourrures contre des produits tels que la poudre et les balles, des haches, des provisions, des couvertures, et des vêtements. Le commerce était considérable. Par exemple, en dix ans, une des maisons de troc, du nom de Simonds, Hazen and White, à l’embouchure de la rivière Saint-Jean, a exporté 40 000 peaux de castor, ainsi que des peaux de rat musqué, de martre, de loutre, de renard, d’original et de chevreuil.